協会のご案内

活動紹介

組織について

ふたご・多胎児の権利の宣言とニーズの声明(2020年改訂版)

代表理事ごあいさつ

多胎家庭に優しい社会はすべての人に優しい

わたしたち一般社団法人日本多胎支援協会(Japan Multiple Births Association:JpMBA)は、平成22年(2010年)2月22日(2が5つ続くのでふたごの日)に、多胎の当事者、専門職(行政・保健・医療・福祉・教育関係者等)、研究者、育児支援関係者等が対等な立場で結集して設立した多胎家庭・多胎支援のための中間支援団体です。

特に、多胎家庭への妊娠期・出産期・育児期を通じた切れ目のない、そして地域格差がない支援により、日本中どこででも多胎児を安心して産み育てられる社会の実現を目指して、「多胎家庭に優しい社会はすべての人に優しい」というスローガンの下活動しています。

わたしたちは、多胎の妊娠・出産・育児に関してこれまでもさまざまな調査研究や提言、ロビー活動、研修、立ち上げ支援等を行ってきました。

これらを通じて、また他団体等の働きかけもあって、2017年度の政府の「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)において、「妊娠期から子育て期まで切れ目なく、多胎児も含めて子育てを支援する体制を拡充する」との方針が謳われることになり、2020年度には「産前・産後サポート事業」に多胎家庭支援に特化した事業を国が加えられました。来年度には同事業が運用改善され、市町村単位だけではなく、県単位においても事業が行われることが可能になります。

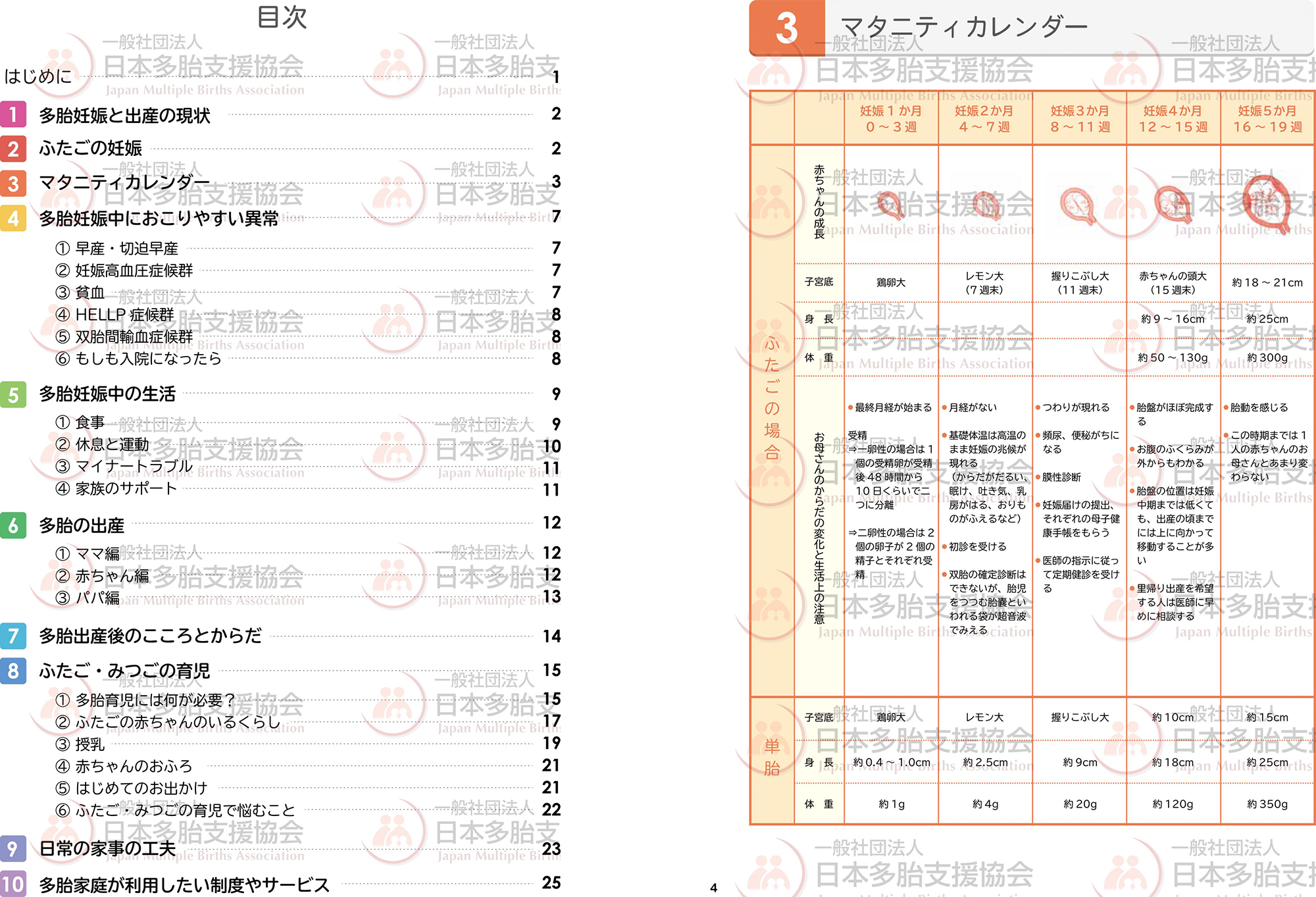

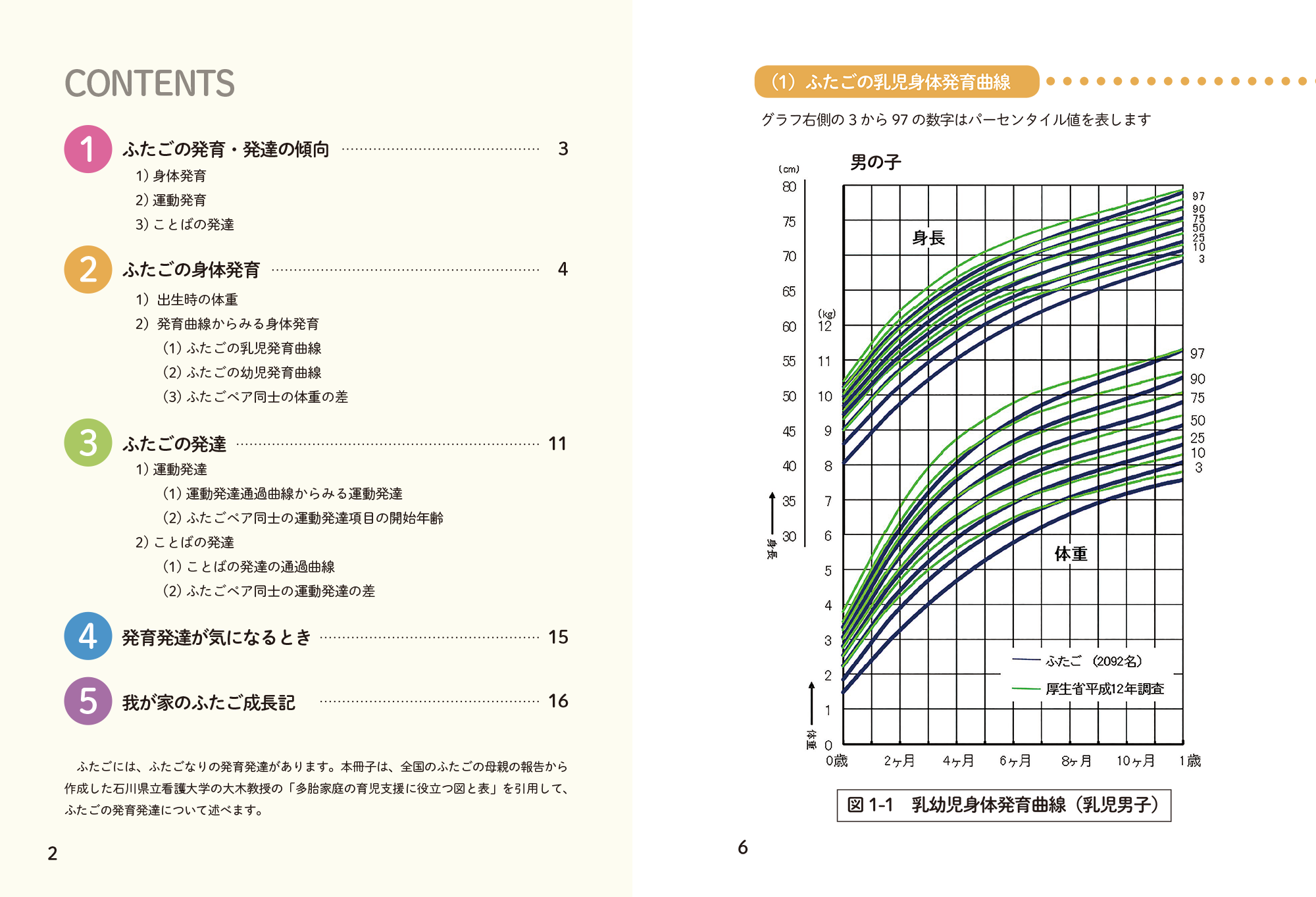

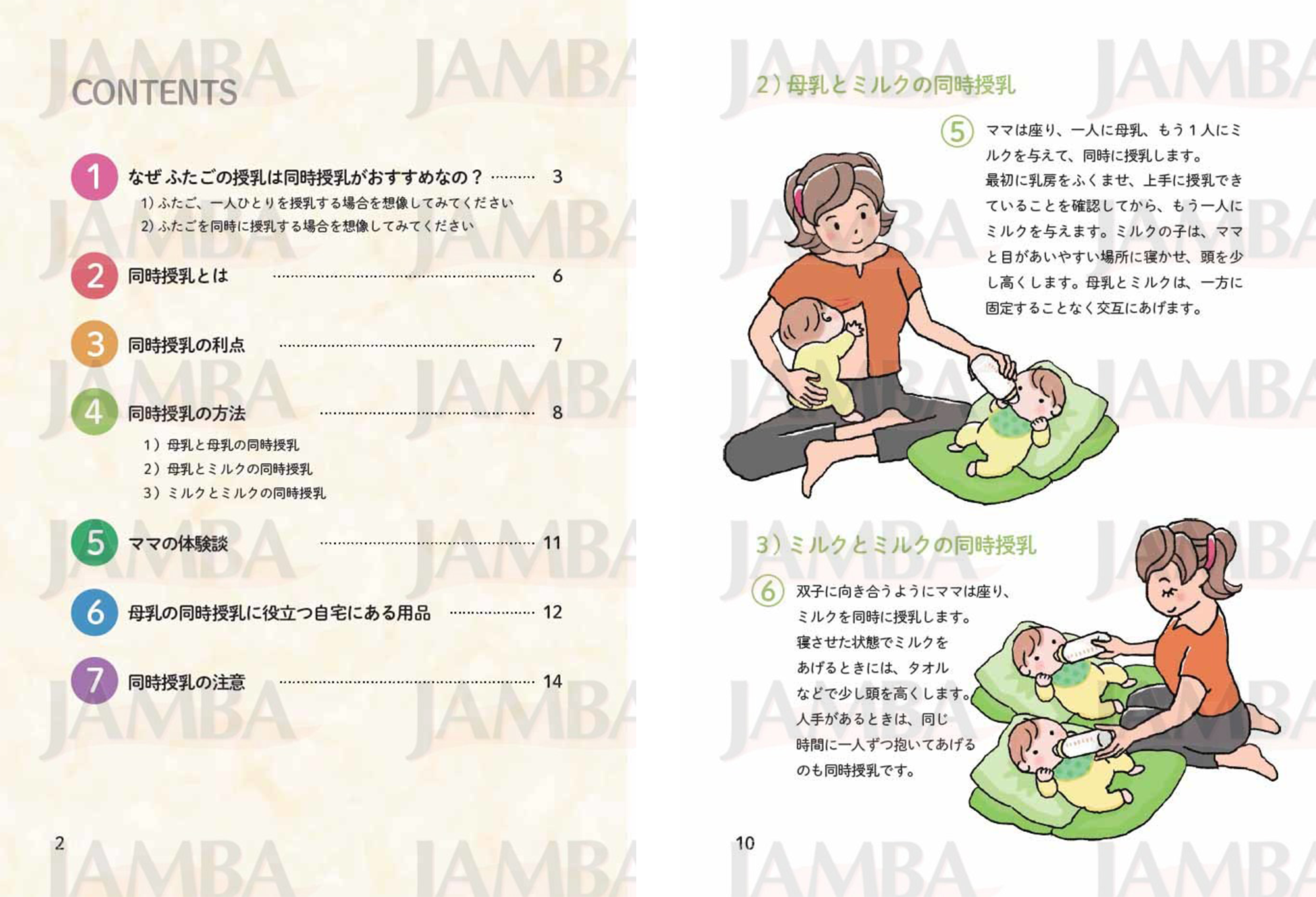

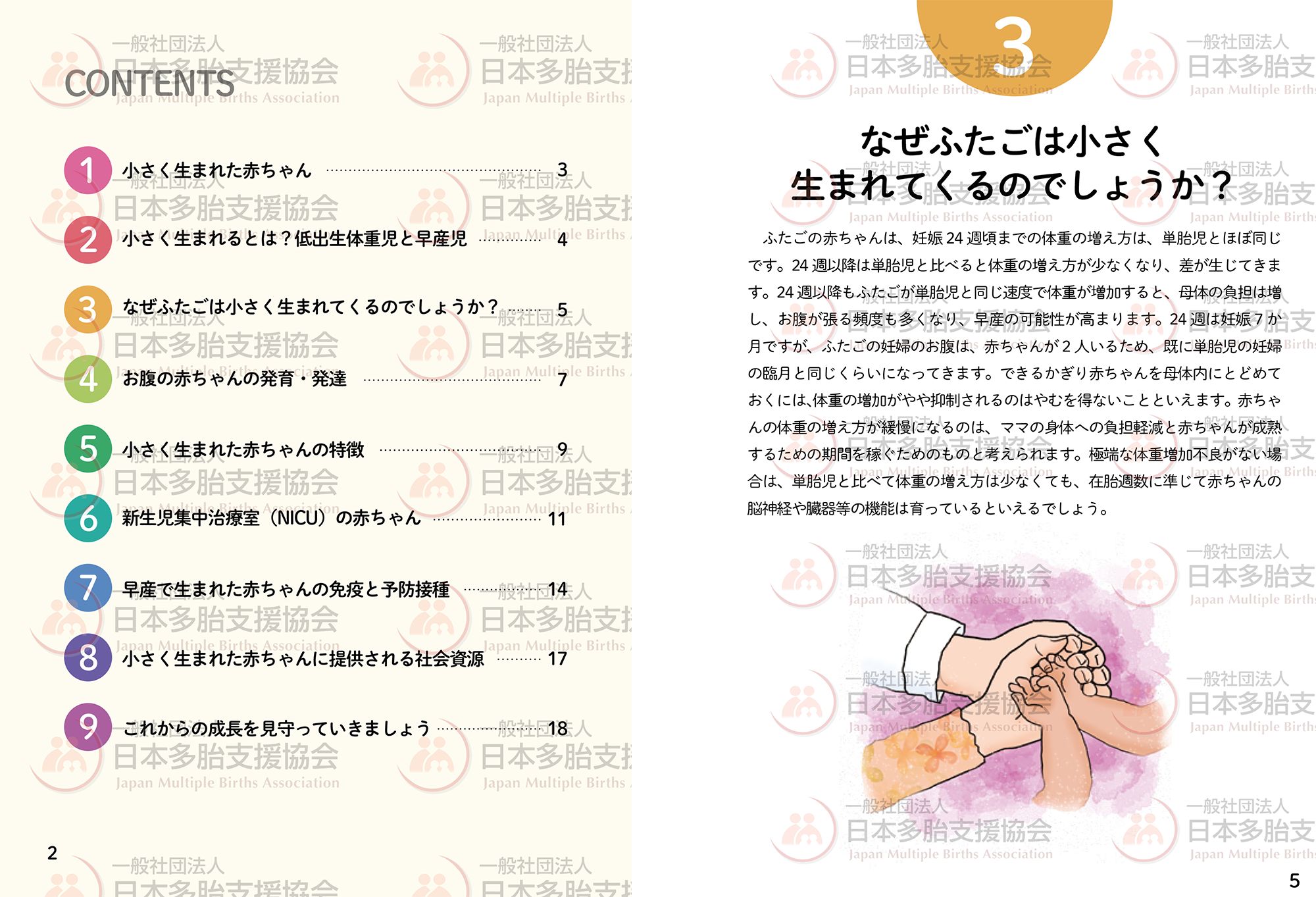

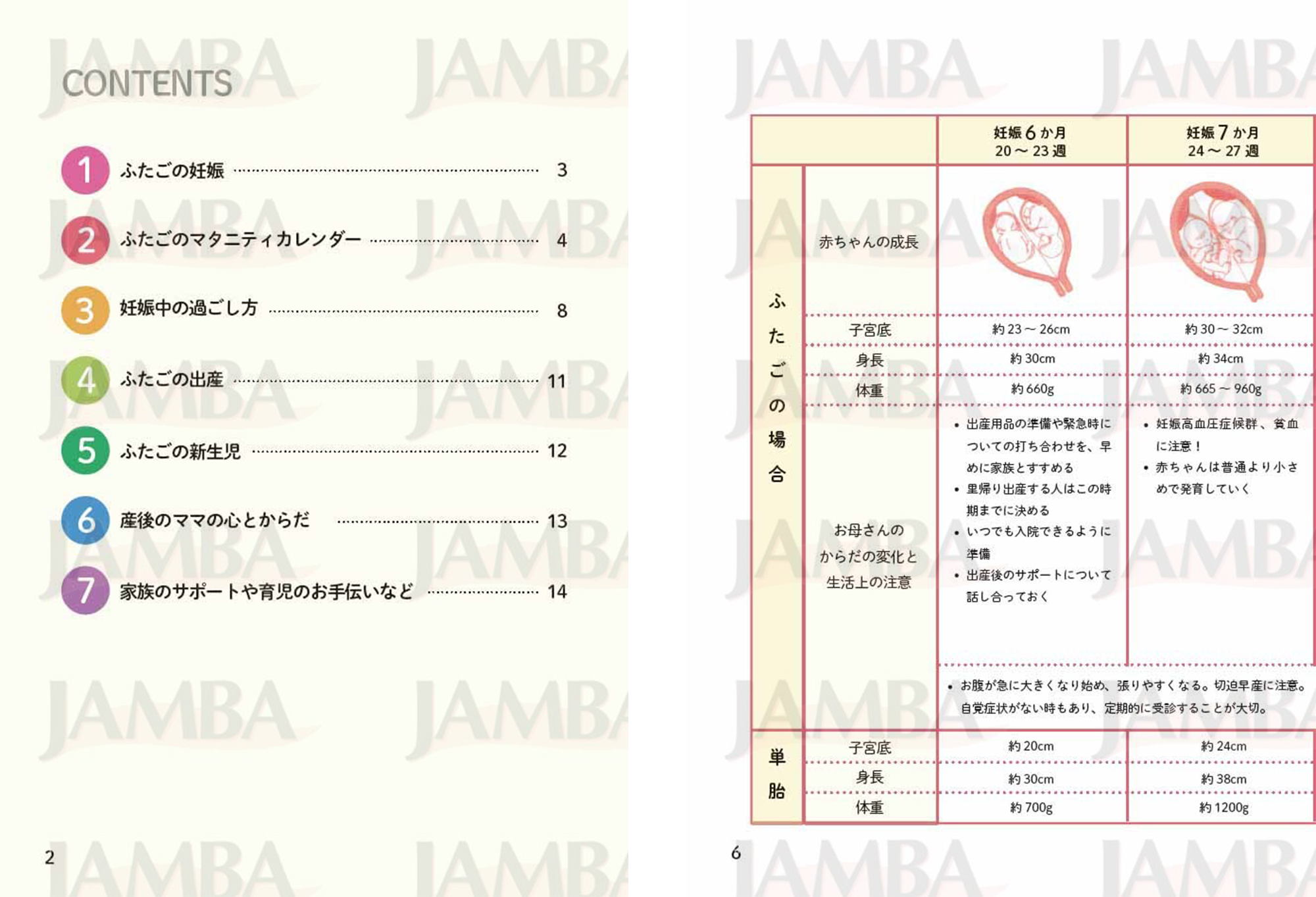

わたしたちは、諸団体 * の助成も受けながら、多胎家庭に「ふたごポケットブックシリーズ(冊子)」や「多胎育児の基本情報」「多胎に関するミニ情報」等を提供し、専門職や子育て支援者向けに「産前産後サポート事業活用推進WEB講座」「看護職向け多胎支援講座」「子育て支援者向け多胎支援講座」「母子保健・子育て行政担当者、子育て支援団体等向け講座『多胎妊産婦支援の事業化をめざして』」「ピアサポート支援講座」「妊娠期からの多胎ファミリー教室運営講座」等を企画・運営してきました。

ぜひホームページをご覧になってこれらのコンテンツをご利用あるいは研修にご参加いただければと思います。

コロナ感染は、わたしたちの生活の中に多くの制限をもたらしましたが、その一方で「対面による活動」だけではなく、オンライン上の活動も広く社会に定着しつつあります。

そうした中、孤立しがちな多胎家庭への支援においては、オンラインツールを活用した活動は極めて有効です。

わたしたちは今後さらにその可能性を検討し、オンラインツールを活用した支援についてもさらに取り組んでまいりたいと思っております。

わたしたちは、これまで志を同じくする全国のさまざまな団体(各地域にある地域多胎ネットや多胎サークル、育児支援団体等)と協働・連携してまいりました。

これからも皆さま方のご協力ご支援を頂きながら、皆様と共に発展的に歩んでまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

*キリン福祉財団、SBI子ども希望財団、ドコモ市民活動団体助成、WAM(独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業) 等

2023年2月吉日

一般社団法人日本多胎支援協会

代表理事 志村 恵

わたしたちの考える多胎支援

双子や三つ子などの多胎育児支援を取り巻く環境は、国の支援策もあって、少しずつ整いつつあります。

住んでいる場所にかかわらず、支援の手が当事者や支援者により適切に届くようにするのは、どんな仕組みや活動が求められるのか。

あらためて私たち日本多胎支援協会の考えを整理してみました。

各地の方々と共有し、力を合わせていけたらと願っています。

わたしたちの考える「地域多胎ネットワーク」

多胎家庭の当事者グループ、専門職(行政・保健・医療・福祉・教育関係者等)、研究者、育児支援関係者等が都道府県・市区などの地域をベースにして、対等な立場で集結し、多胎家庭のために、妊娠期を含めた育児支援などのさまざまな自立支援活動を協働して行うゆるやかな営利を目的としないネットワーク。

わたしたちの考える「多胎家庭ピアサポート活動」および「多胎ピアサポーター」

・多胎家庭ピアサポート活動

多胎ピアサポーターが対等な立場および相互尊重を軸に、専門職(行政・保健・医療・福祉・教育関係者等)、研究者、育児支援関係者等と連携した組織的な運営のもと、妊婦を含む多胎家庭や「ひろば」等に赴き、多胎家庭をエンパワーする、営利を目的としない自立支援活動。

・多胎ピアサポーター

多胎の妊娠・出産や、多胎育児の経験のある支援者で、多胎の妊娠・出産・育児に関する基本的知見やその地域の社会資源についての情報、傾聴を中心とした研修を受けた方。