多胎児(双子・三つ子等の全ての多胎児)の分娩頻度は、日本ではだいたい1%程度です。そしてこの割合は、時期により変化します。1996-2015年の20年間の場合、5年毎の複産分娩率(全ての多胎の種別での分娩割合)は以下のようになります。

※本ページの数値は人口動態統計の『都道府県別にみた単産―複産(複産の種類)別分娩件数』(出生・死産・不詳を全て含む件数)に基づいた「分娩件数」を使用しています。「分娩件数」は多胎児を出産した母体数です。対して「出生件数」は、多胎児の人数です。

| 期間 | 5年間の複産分娩率 |

|---|---|

| 1996-2000 | 0.97 % |

| 2001-2005 | 1.12 % |

| 2006-2010 | 1.07 % |

| 2011-2015 | 0.99 % |

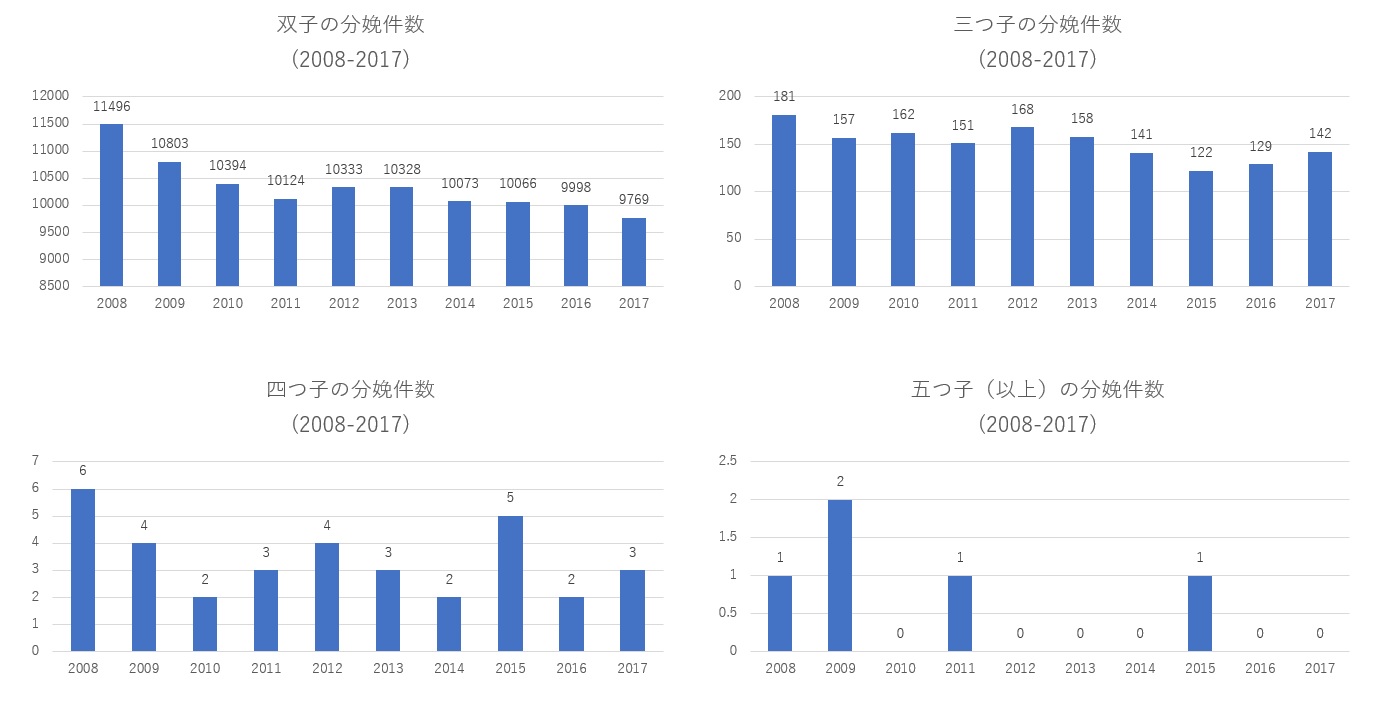

多胎児の出生件数が比較的に安定した値となる、この10年間(2008年~2017年)の双子~五つ子(以上)の分娩件数は以下の通りです。

また、多胎児の分娩割合には、いわゆる「ヘリンの法則」と呼ばれる経験則があります。「多胎数をnとすると(双子ならn=2、三つ子ならn=3、etc.)、多胎児が産まれる確率は『89の(n-1)乗分の1』で表される」という、19世紀に提唱された法則です。

ただし、日本で多胎児が生まれてきた割合は、このヘリンの法則とは少し離れた数値が出てきます。政府の人口動態統計(1995-2017)から多胎児の分娩割合を計算すると、以下の表のようになります。

| 多胎の種別 | 多胎児の分娩割合 (in JAPAN) |

ヘリンの法則による割合 (Hellin’s Law) |

|---|---|---|

| ふたご (Twins) | 1.007442 % | 1.123596 % (89分の1) |

| 三つ児 (Triplets) | 0.021075 % ※双子の約48分の1 |

0.012625 % (89の2乗分の1) |

| 四つ児 (Quadruplets) | 0.000639 % ※三つ子の約33分の1 |

0.000142 % (89の3乗分の1) |

| 五つ児以上 (Quintuplets and more) ※ただし、2002年迄と2008年は「五つ児」表記 |

0.0000895 % ※四つ子の約7分の1 |

0.000001593 % (89の4乗分の1) |

1995年~2017年までの各多胎種別の分娩総数を、同期間の全分娩件数で割った値

三つ子以上の分娩割合は、ヘリンの法則と比べると随分と大きな数値です。この原因としては、近年の医療技術の進歩により、多胎児の分娩数が大きくなったこと等が影響していると言われています。